|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|

Un aéroplane virevoltant

Présentation : Audren Vigouroux

Ce matin-là, une image d’avionnette se dissipe. Je saute alors à mon bureau pour saisir en quelques lignes la silhouette de cet aéronef d’un autre temps. Ses haubans tendus à son mât, l’aile creuse montée en parasol et son fuselage ajouré, prennent la forme de mes rêves. Rien de bien étonnant au lendemain d’une projection du film «Ces merveilleux Fous volants dans leur drôles de Machines». Il ne restait plus qu’ à trouver le type de construction reproduisant au mieux l’esprit de l’époque, avec des matériaux simples et facilement disponibles. Il en résulterait un appareil original, doté de «nervures lattes» alliant la légèreté de la Demoiselle de Santos Dumont, et la simplicité de certains ULM. Munie d’empennages à la géométrie si caractéristique, cette trapanelle montra un comportement qui allait s’avérer pour le moins amusant.

Caractéristiques Envergure : 71 cm |

La construction, aussi simple soit-elle nécessite de la précision. Il faudra se munir d’un outillage adapté et veiller à porter des protections adéquates quand cela s’avère nécessaire. Les mêmes matériaux se retrouvent aux divers endroits de la structure, ce qui rationalise la construction et diminue sensiblement le prix. La découpe de pièces essentielles comme celle des couples en contre-plaqué ou d’un «presse-nervures» spécifique, a été réalisée (et expédiée) par Euberlay Modélisme, d’après mes plans numériques. Alors Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous êtes prêts à vous lancer dans cette escapade dans le temps porteuse de rêves volants, installez-vous. C’est parti...

|

|

Conception et matériaux |

Le principe :

Lors de la réalisation de cet appareil il y a plus d’une dizaine d’années, je résidais sous les tropiques et trouvais difficilement à me fournir en matériaux de construction. Je tenais néanmoins à réaliser une aile constituée de lattes et un fuselage en treillis, fidèles aux appareils de l’aviation balbutiante. Avec principalement des baguettes en bois de section ronde (tourillons), quelques planches de balsa, un tube d’alu léger et de la corde à piano, j’avais tout le nécessaire à la mise en œuvre quasi complète de «l’aéroplane». Pour faire dans le minimalisme, la section du fuselage fut réduite à un triangle et la tenue de l’aile résidait dans les bords d’attaque et de fuite. La résistance de la structure s'apparente plus à la souplesse du roseau qu'au chêne à la rigidité proverbiale.

La méthode :

Le fuselage se compose donc de trois lisses en tourillons de 3 mm de

diamètre, tout comme les bords d’attaque et de fuite de

l’aile. Les coffrages employés avec parcimonie confèrent

une solidité suffisante à la partie avant du fuselage

et à l’emplanture de l’aile.

Les haubans fonctionnels, en fil de pêche, sont réglés

et bloqués par pincement de morceaux de tubes en alu. Ils s’accrochent

par des émerillons pour permettre le démontage de l’aile

en «parasol», qui repose sur une cabane en cordes à

piano, via une poutre centrale, pour l’accroche des haubans depuis

un mât. Les empennages sont simplement constitués de baquettes

balsa et peuvent se démonter également pour le transport.

Fournitures Contre-plaqué 2 mm - 3dm² (Couples) |

|

Outillage

et préparation de la construction |

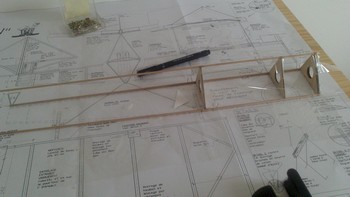

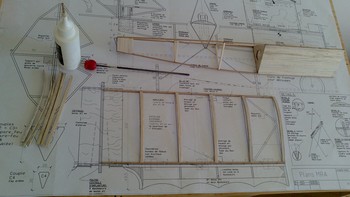

Le plan de travail que j’ai utilisé, à la dimension

du plan, s’avère amplement suffisant. Il faut prévoir

de construire à même le plan la plupart du temps, en intercalant

une feuille plastique transparente surtout pour les deux parties d’aile.

Un calque format A3 sera à retourner pour construire le panneau

d’aile gauche.

Les outils utilisés sont classiques en précisant toutefois

: une pince multiprise pour le pliage des cordes à piano et pour

enfoncer les épingles en oblique dans le plan de travail, afin

de maintenir dessus les éléments de structure sans les

traverser. Prévoyez aussi une lime en queue de rat de 3 millimètres

de diamètre, incontournable.

Pour les fournitures, attention à vous procurer des éléments

bien rectilignes. Cela est impératif pour les tourillons bois

qui constituent le principal de l’armature.

|

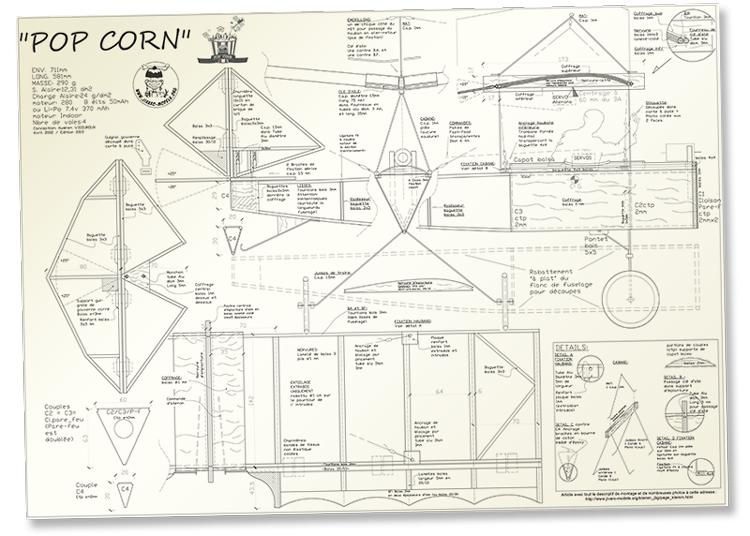

Clic droit sur l'image puis "enregistrer

la cible du lien sous..." pour télécharger

le plan du Popcorn dessiné sur une grande feuille. (Fichier

PDF de 3,1 Mo.) |

|

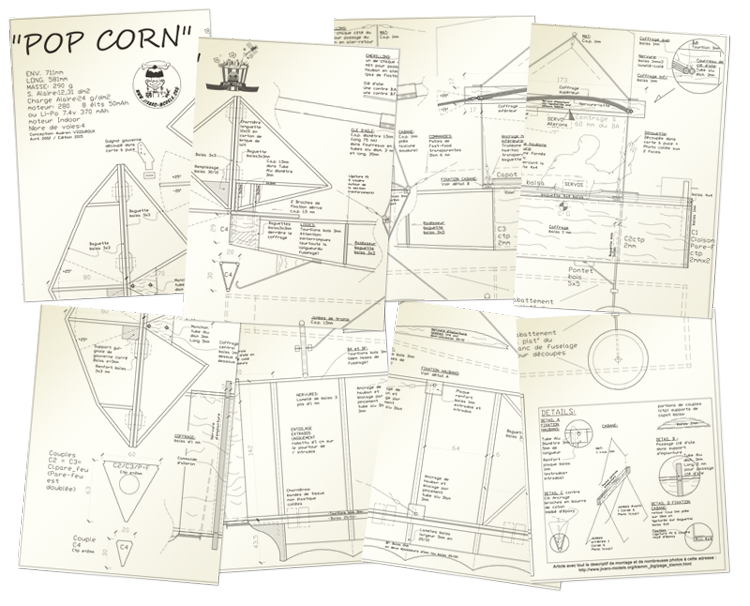

Clic droit sur l'image puis "enregistrer

la cible du lien sous..." pour télécharger

le plan du Popcorn dessiné sur 8 feuilles A4 à assembler.

(Fichier PDF de 3,1 Mo.) |

Construction

de la cellule |

Le fuselage :

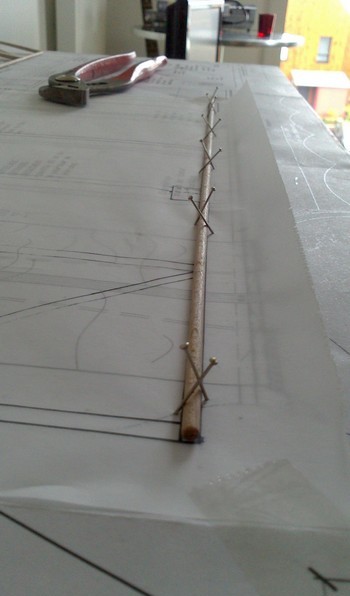

On commence par construire un flanc mis à plat dans un premier

temps.

Une aide à son positionnement figure en pointillés sur

le plan et permet le démarrage de la construction. Procéder

tout d’abord à la mise en place, suivant les pointillés,

des deux lisses (haute et basse) en tourillons de 3 millimètres

de diamètre. Ensuite, des couples triangulaires : P-F (=C1),

C2 et C3. Le dernier couple d’extrémité arrière

C4 sera collé ultérieurement à l’étambot.

Les lisses sont maintenues contre le plan par les épingles obliques.

Les collages des couples se font à l’époxy étant

donné la faible surface de contact à ce stade de construction.

Attention, il est normal que ces couples ne soient pas directement en

contact avec le plan de travail car on constate un espacement d’1

mm prévu pour la mise en place ultérieure du coffrage

balsa.

Une fois les couples en place et les trois lisses collées aux

couples avant, il s’agit d’insérer des coffrages

rectangulaires entre les lisses, collés contre les couples et

chanfreinés à 45° (et ajustés) le long des

lisses.

Enfin, pour le collage du couple arrière C4 à l’étambot,

retournez la construction à plat sur le dos, pincez de manière

symétrique l’arrière du fuselage et collez le couple

C4 aux deux lisses en vis à vis. Il ne vous reste plus qu’à

finir le collage de ce couple C4 à la dernière lisse et

vous obtenez une forme annonçant déjà la singularité

de l’appareil. Le capot cachant les entrailles de l’avion

est constitué de lattes collées sur des portions de couples

et ne représente pas de difficultés. J’ai collé

une feuille bristol sous les lattes pour faciliter leur tenue.

Réalisation

de la cabane, du mât et de la poutre centrale d'emplanture |

La cabane est constituée de deux cordes à piano ou «jambes» juxtaposées, formées en «V»

pincées inversées. Les «V» sont donc retournés

(avec la pointe en haut qui est pincée), conformément

au plan. L’opération est délicate car la mise en

forme doit être bien symétrique et réalisée

deux fois. Cependant la section de 10/10 permet un pliage aisé.

La partie pincée du V est destinée à être

prise dans la poutre d’emplanture. Terminer la réalisation

de ces «jambes» par un retour d’environ 10 mm en

extrémité pour leur fixation. Ces retours «pieds» de 10 mm sont ligaturés à des baguettes balsa

permettant l’assemblage de la cabane au fuselage (voir la vue

en axonométrie sur le plan).

Le mât, également en corde à piano 10/10, plié

conformément au plan, ne présente pas de difficulté

particulière, ainsi que la béquille qui sera ligaturée

à la lisse basse.

Comme vous êtes bien parti, profitez-en pour réaliser les jambes de train ainsi que les deux clés d’ailes de même facture mais cette fois en corde à piano d’1,5 mm.

La poutre d’emplanture, est un bloc parallélépipédique

de 173 x 17 x 5 mm. Elle est faite en lamellé-collé de

balsa composé de 5 épaisseurs d’1 mm. Deux des lamelles

internes sont interrompues aux extrémités pour faire glisser

par l’extérieur les deux jambes de cabanes juxtaposées.

Les extrémités des lamelles sont ensuite fermées

et collées à l’époxy rapide pour maintenir

les jambes de la cabane. Et on laisse dépasser le pincement supérieur

d’1 mm, pour l’emboîtement du mât.

Les clés d’ailes traversent la poutre d’emplanture,

à travers deux fourreaux alu sur 5 mm.

La

voilure |

Très simple, l’aile est constituée d’un bord d’attaque et de fuite en tourillon 3 mm, auxquels on assemble les nervures. On se contentera de réaliser deux panneaux d’aile qui coulisseront contre la poutre d’emplanture par deux clés d’aile maintenues dans des fourreaux. Chaque fourreau de 35 mm de long est collé à l’époxy contre les bords d’attaque et de fuite, côté emplanture. Un coffrage recouvrira l’intrados et l’extrados de la partie centrale des ailes. Les nervures d’emplanture, une à chaque demi-aile, sont pleines et viendront s’appuyer contre la poutre centrale au montage.

Plus délicate, la réalisation des nervures en «lattes» lamellées-collées. Elles se composent chacune

de trois lamelles de balsa. Ces lamelles de 6 x 15 mm, sont découpées

en série sur une planche de balsa d’1 mm. On doit les cintrer

en faisant rouler, sans trop appuyer, le manche rond d’un outil

(ou un stylo adéquat) contre le plan de travail. La courbure

ainsi imprimée doit se rapprocher au mieux du profil du presse-nervures

spécifique. Il suffit ensuite de les enduire de colle blanche

et les mettre en presse. On ajuste leur longueur côté bord

de fuite (le bord d’attaque étant calé) et on les

met de côté pour la suite de la construction de l’aile.

Penser à limer légèrement les extrémités

des nervure-lattes à la queue de rat 3 mm pour un assemblage

parfait sur les bords d’attaque et de fuite. Ajuster avec parcimonie

sous peine de recommencer la nervure. Il y en a 10 (hors nervures pleines

d’emplanture). J’en ai fait deux de plus au cas où…

Finissez par les accroches de haubans, en tube d’alu 5 mm de

long, contre les bords d’attaque et de fuite, du côté

intérieur de l’aile conformément au plan.

Recouvrez ces accroches par un renfort carré de coffrage d’1mm

d’épaisseur en balsa, extrados et intrados. Le tube doit

traverser ce renfort pour affleurer la surface de l’aile. On y

glissera le trombone reformé bouclé aux extrémités.

Boucle extrados et boucle intrados.

Les ailerons quant à eux sont faits en deux épaisseurs

de balsa d’1 mm et d’une partie en 3 mm.

Les charnières d’ailes sont deux rubans de tissus collés

: l’une étant collée à l’extrados de

l’aile, venant par la fente se coller à l’intrados

de l’aileron. L’autre à l’inverse partant de

l’intrados de l’aile venant se fixer à l’extrados

de l’aileron. Cela permet de ne pas fendre les tourillons. (NDLR

: Méthode également décrite sur

cette page.)

|

|

|

|

||

|

Les

empennages |

Ils constituent l’opération la plus simple de cette construction.

Ils sont formés de baguettes balsa section carrée 3 x

3 mm, coffrés aux deux faces en partie centrale.

On veillera aux renforts balsa pour passage des charnières (découpées

dans des briques de lait) et des guignols de gouvernes (réalisés

en découpes de cartes à puces)...

On note la présence de fourreaux alu également pour la

fixation de la dérive avec deux broches en corde à piano

d’1,5 mm. La dérive maintient et bloque le stabilisateur.

Elle peut être tenue par le collage des broches dans les fourreaux

ou fixée par élastiques, si l’on veut rendre le

tout démontable. Les broches sont noyées à l’étambot

dans du coton imbibé d’époxy, minutieusement positionnées.

Haubanage

des ailes |

L’exigence : Avoir la possibilité de démonter

les panneaux d’aile, pouvoir régler la tension des haubans

et assurer la tenue avec une élasticité adéquate.

La solution : Le choix s’est porté sur du fil de pêche

de résistance 3,5 kg pour les haubans avec un démontage

par émerillons dits «agrafes» N°2.

Considérons le côté droit uniquement :

Deux départs de haubans parallèles se font des «pieds» de la cabane, depuis deux attaches en crochet. Deux émerillons

distincts y sont accrochés. Ces haubans montent tous les deux

vers le milieu de la demi-aile, l’un vers le bord d’attaque,

l’autre vers bord de fuite pour s’y accrocher. La fixation

sur l’aile est faite à partir d’un trombone ajusté

et formé en crochets dépassant à chaque face d’aile.

Le «trou» de passage du trombone en crochet est un morceau

de tube de

5 mm de long. On passe ensuite dans le crochet, le «câble» (de pêche) à l’intrados, en faisant une simple

boucle qu’on bloque dans un autre morceau de tube. Le réglage

est possible tant que le tube n’est pas serré.

Pour le hauban supérieur : Un seul brin en aller-retour suffit.

Il part de l’aile depuis le crochet «en trombone»

dépassant du bord d’attaque. Il passe dans l’émerillon

du mât, puis revient vers l’aile au bord de fuite sur le

deuxième crochet

«trombone» en attente. On refait une boucle en fil maintenue

par le tube pour finir.

|

Groupe

motopropulseur |

La puissance du moteur Brushless «Pro Tronik DM 2205 / 1600 kV» (2S), muni d’une hélice 8''x4.5'' est bonne. On peut se permettre de monter avec un angle important sans pour autant chercher la verticale non adaptée à ce type d’appareil. L’accu 370 mAh 2S permet un vol d’environ 5 min en volant mi-régime.

|

|

Entoilage

et finitions |

Avec ici du papier japon pour avoir un aspect authentique, la structure se prête aussi aux films tissés thermo- rétractables. Le fuselage est simplement verni. Pour l’aile, seul l’extrados est à entoiler et les deux faces pour les ailerons. Attention, rabattre 1 cm aux bords d’attaque et de fuite. Il ne vous reste plus qu’à procéder à l’installation radio. Les servos s’implantent dans une platine en balsa épais de 5 mm et ressortent du capot. Les commandes «à l’air» sont en tiges carbone 15/10 avec à leurs extrémités : des chapes en corde à piano 1 mm et des rotules côté servos.

|

|

Le

vol |

Posé au seuil de la piste du terrain d’Aéro 2000

au Verger (35) pour les essais un matin calme, je vérifie les

débattements. Quel courage avaient les pionniers avant de se

lancer ! Contact, moteur ! Je mets progressivement la puissance pour

une séquence inédite de vol. L’avion roule, lève

sa béquille pour se mettre en ligne de vol au bout de 5 m. J’augmente

la puissance et donne un ordre à cabrer. Le Pop-Corn grimpe instantanément

en pente forte. Je l’installe très vite en palier et le

voit s’éloigner tranquillement. En sollicitant les commandes

pour un premier virage, la réponse vive rend compte de la légèreté

et la vivacité du Pop-Corn qui mérite bien son nom. Le

vol est stable et les réponses sont franches sur tous les axes.

Après quelques passages à 4 m du sol à mi–régime,

les spectateurs présents ne tarissent pas d’éloges

sur la machine. On entendrait presque le sifflement du vent dans les

haubans. A différents régimes, je teste la maniabilité

qui reste parfaite sur une grande plage de vitesse. De quoi contenter

les cascadeurs les plus intrépides tels Roscoe Turner ou Paul

Mantz.

|

|

Après un dernier virage, la finale se fait en pente douce,

avec un filet de gaz pour un contrôle optimal. L’atterrissage

est lent et l’avion s’immobilise en moins de 2 mètres.

Les vols suivants, effectués au sein du club Av’helbat

au Nord de Rennes, avec des débattements réduits aux valeurs

indiquées sur le plan montrent un vol plus tranquille. Le pilotage

de la machine confié à un pilote hors pair, pour les passages

au raz de la moustache du photographe est très précis.

On note aussi, comme pour les appareils de l’époque, une

trainée due à la présence des haubans ralentissant

le Pop-Corn dans la finale qui justifie un léger maintien de

puissance et acceptent une approche assez haute. L’essai de décrochage

se traduit par un ralentissement et une quasi-immobilisation de l’appareil

dans les airs avant une lente descente. En rendant la main sur la profondeur,

l’appareil se remet en ligne de vol et peut poursuivre ses évolutions,

au plus grand bonheur de tous.

|

|

Conclusion |

Bien qu’issu d’un rêve, le Pop-Corn semble tout droit sorti d’un vieux morceau de pellicule jaunie de 1910. Fin, élégant et définitivement original, cet appareil se fait remarquer sur le terrain. Il ne cherche pas à épater par sa puissance ou sa vitesse, mais par son allure minimaliste. Attention, son vol léger et gracieux cache une réactivité qui en fait un appareil délicieux à «piloter» ; vous risquez d’en être accro !

Contacter l'auteur : Audren Vigouroux

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||